Un bel tema è di sicuro quello che unisce, possiamo dire, Emily Dickinson con il suo giardino, i suoi fiori, la sua casa a Amherst (Massachusets). Tema sviscerato da letterati e da botanici, in tante maniere e con piccole-grandi scoperte che hanno in parte rettificato lo stereotipo della grande poetessa tutta sola, triste e autoreclusa in casa, vestita di bianco, con i suoi libri.

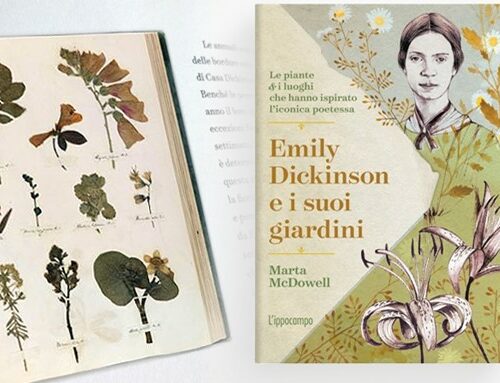

Sto leggendo, anzi sono concentratissimo nella lettura di un volume particolarmente bello e documentato, in tal senso rasserenante, che Marta McDowell ha edito nel 2019, in edizione riveduta e corretta (la prima risale al 2005), su Emily Dickinson e i suoi giardini, comparsa presso l’Ippocampo, in italiano, nel 2021. Un’edizione avvincente, illustrata bene bene, all’inglese (quando è bello). E che di sicuro sarebbe stata una gaia lettura, se avessi potuto farla a Giuliana, che amava molto sentir leggere, spesso mentre ricamava.

I miei trascorsi sono piuttosto coinvolgenti ma disordinati, con questa incantevole e brava poetessa, che ho ‘conosciuto’ ai primordi dell’università, quando mi sono inventato di frequentare (eravamo quattro gatti) le lezioni di letteratura nordamericana, esame complementare, allora: tipo di insegnamento, perciò, che si poteva frequentare – come studenti della facoltà di Lettere – oppure no, a seconda del proprio orientamento di studi. Io decisi di frequentarlo perché da qualche tempo leggevo poesia soprattutto su una rivista come la Fiera letteraria degli anni ’50 (qualche annata di quel bel periodico letterario è stato uno splendido regalo di uno zio frate avveduto, acculturato – era un bravo biblista), e anche direttamente nelle opere dei poeti in genere contemporanei (ermetici, spagnoli, …); ma oltre a questo mi stavo orientando, in facoltà, verso il filone di storia della lingua italiana e filologia, in cui mi sarei poi laureato: perciò la letteratura nordamericana calzava a pennello.

La Emily non faceva parte della piccola scuderia dei miei autori del liceo. Pertanto fu una scoperta sentirla nominare e naturalmente citare a fondo dal professore di letteratura nordamericana (Augusto Guidi, se ben ricordo, un illustre sconosciuto ma ben qualificato docente e traduttore), a Padova dove frequentavo, che ci consigliò di procurarci l’edizione delle poesie della Dickinson pubblicata nientemeno che nella benemerita collana dei poeti dello Specchio di Mondadori, edizione in due grossi volumi che riuscii ad acquistare allora con un po’ di sacrifici, dati gli scarsi proventi di cui disponevo (ma suppliva la passione e l’interesse per l’entusiasmante novità): era proprio la prima, quella del 1956, con il testo inglese a fronte, a cura di Guido Errante.

Perché ricordo la Dickinson? Perché, al di là del bel libro che sto leggendo, sono stato colpito da Le nozze di Figaro, ritrasmesso in TV ieri dal Regio di Torino. Mi ha commosso, inevitabile come sempre, l’aria di Susanna, verso la fine, Deh vieni non tardar, oh gioia bella, che riporto per intero per le risonanze, mi è parso di intendere, con molti passaggi sapienti, delicatissimi e quasi maestosi, del libro particolarmente bello che ho citato sopra.

Deh vieni non tardar, oh gioia bella.

Vieni ove amore per goder t’appella,

Finché non splende in ciel notturna face,

Finché l’aria è ancor bruna e il mondo tace.

Qui mormora il ruscel, qui scherza l’aura,

Che col dolce sussurro il cor ristaura.

Qui ridono i fioretti, e l’erba è fresca,

Ai piaceri d’amor qui tutto adesca.

Vieni ben mio, tra queste piante ascose

Ti vo’ la fronte incoronar di rose.

Sono numerosi gli echi – e la dolcissima melodia, che mi auguro sia ricordata da chi legge – che potrebbero essere riferiti agli scritti, lettere comprese, della Dickinson (e tralasciamo quelli più lontani e indimenticati della Provenza, e non solo, di Petrarca), che disseminava, possiamo dire, le sue scritture, in particolare le lettere, di gioiose nozioni di botanica, affidandosi spesso al resoconto di un evento come pretesto per coinvolgere empaticamente al massimo livello il suo destinatario, anche se non intimo: la fioritura, il profumo, i colori del suo giardino, l’azione del vento o delle nuvole, la descrizione entomologica delle proprie emozioni, con grande attenzione e molta partecipazione, allegando spesso – proprio nelle lettere che scriveva – uno o più fiori del proprio erbario ordinatissimo e aggiornato sempre (come si vede nella foto che riprendo dal libro).

L’opera di Mozart ha avuto fin da subito un successo strepitoso, dalla sua prima a Vienna, nel 1786, ai giorni nostri: mi chiedo, ma qui non so rispondere, se in qualche modo il libretto di Da Ponte, o qualche sua parte, poteva essere stato conosciuto da Emily, vissuta fra il 1830 e il 1886. Temo di no, se non altro per via della lingua che allora non facilitava a lei l’accostamento di quel testo. Anche se è più che un sospetto, questo che dico: che la Dickinson, se avesse capito tutto l’italiano di Da Ponte, avrebbe apprezzato verbi come ‘ristaura’ e ‘adesca’ nel contesto di questa prestigiosa aria d’opera. In ogni caso ‘consonanze’ ce ne sono: e corrispondono al diffuso sentire ‘romantico’, si potrebbe ritenere, o – meno banalmente – a quella serie di stereotipi (diciamolo senza sminuirne il valore, per una volta) che da secoli accompagnano le emozioni di una persona innamorata fin nel midollo, o come Susanna, o come Emily o come chiunque (mi stava per venire il nome di Giuliana). Non occorre riandare a certi illustri, due – e supremi – su tutti, Saffo e Catullo, per avere riferimenti convincenti e, possiamo dichiarare, fondativi di un certo tipo di linguaggio da allora diventato ben presto universale (anche se con molti ‘cascami’, inevitabilmente). Tutte le letterature ne sono piene.

È un po’ il destino, la sorte dell’artista, quasi un costitutivo, se non un vincolo, del suo mestiere: quello di costruire opere, grandi o no, con materiali i più vari; di alludere, o anche solo sottintendere, a volte, situazioni e contesti nei quali i gesti, il linguaggio, le forme, gli assemblaggi (gestalten?), i ‘colori’ e le misure richiamano altri artisti, esperienze di qualcuno vissuto in tempi talvolta precedenti, anche di molto. E di ‘allevare’, quasi sempre, rampolli o curiosi della sua manualità, della sua arte. Modelli, frames, patterns, insomma i riferimenti a materia già trattata da altri, già considerata e realizzata nelle forme che un certo artista riteneva necessarie per esprimersi, ogni tanto si rivedono, riemergono in altri, si ritrovano in opere di artisti successivi e nella loro bottega (o ‘scuola’, se ce l’hanno), in combinazioni differenti, e non sempre con analoga destinazione di significati, e, qualche volta, d’uso. Questo non è ‘copiare’: che sia una delle forme della cosiddetta ‘ispirazione’? di sicuro un ruolo determinante riveste, per certe arti, proprio la ‘bottega’, il laboratorio… e non solo per il lavoro di insegnamento / formazione / apprendimento che vi si svolge, ma per lo scambio di idee e proposte che circolano per forza di cose tra maestro e allievi, la messa in gioco (e a fuoco) dei punti di vista, la sperimentazione spesso desiderata e cercata e perseguita, anche contrastata… e, per tornare al ricamo: ci siamo proprio dentro.

Giuliana chiamava ‘bottega’ il suo laboratorio artigianale, non certo per snobismo (come erano botteghe quelle del rinascimento, ma anche prima). Era affascinata da quella parola fin da quando l’aveva sentita occasionalmente da piccola, e poi risentita convintamente in un angolo appartato ma prezioso dei propri sentimenti di donna che cresceva, dal mio nonno, il nonno Bepi (che la adorava: adorava Giuliana, intendo – v. blog n. 6), saggio artigiano del legno che allevava sempre, nella sua bottega (luogo magico nel quale passavo parte delle mie vacanze da ‘scolaro’, quando d’estate i miei genitori mi facevano andare a casa, appunto, dei nonni paterni in campagna, per avere una bocca di meno da sfamare), nella sua bottega – dicevo – allevava qualche giovanottello del vicinato con i rudimenti dell’arte sua, così la chiamava lui, fino a farlo diventare un artigiano affidabilissimo e esperto nella materia. Ars et labor, insomma, la parte artigianale innestata sull’impegno, sulla conoscenza e l’apprendimento (la scuola), sulla dedizione, la pazienza e la fatica (il laboratorio), quasi sempre grande fatica (anche esaltante, talvolta), per raggiungere un risultato che non sempre ci si è ripromesso, ma che via via si delinea e riesce, forse e per il momento, ad appagarci. E di sicuro a formarci. E le mani? mai ferme…

21 apr 2023